皆さんこんにちは。第2回「AFモーター修理」編に引き続き、チノン珍品レンズ修理記事、第3回「テスト撮影」編をお届けいたします。

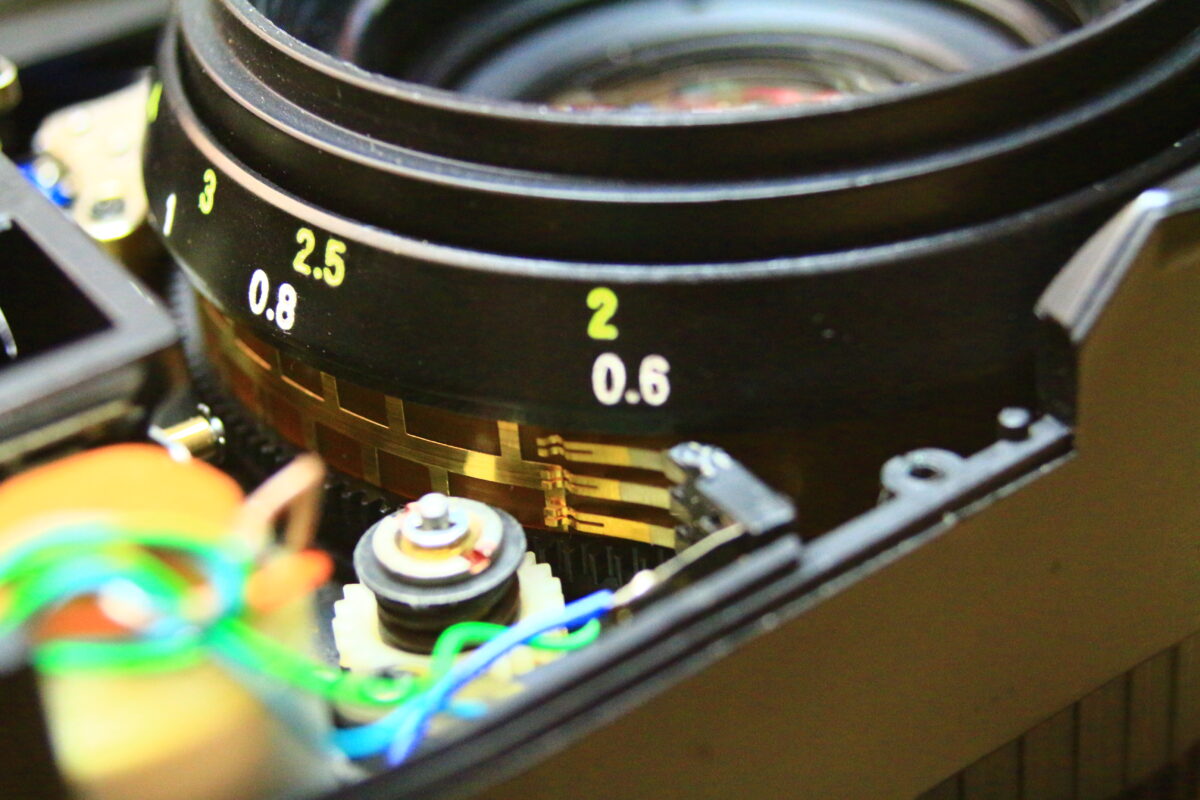

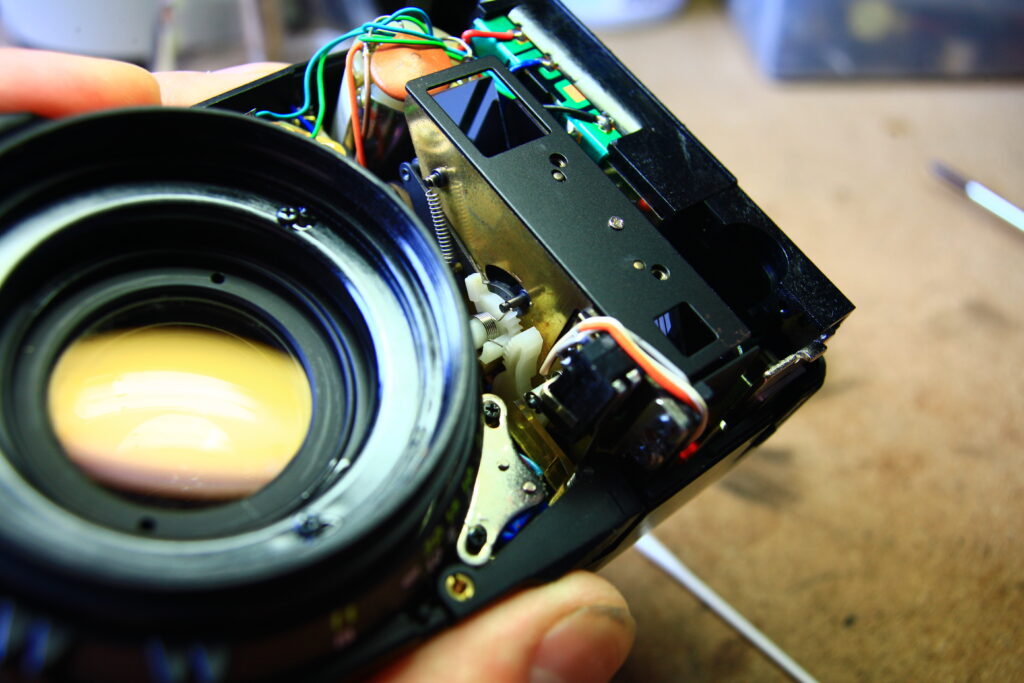

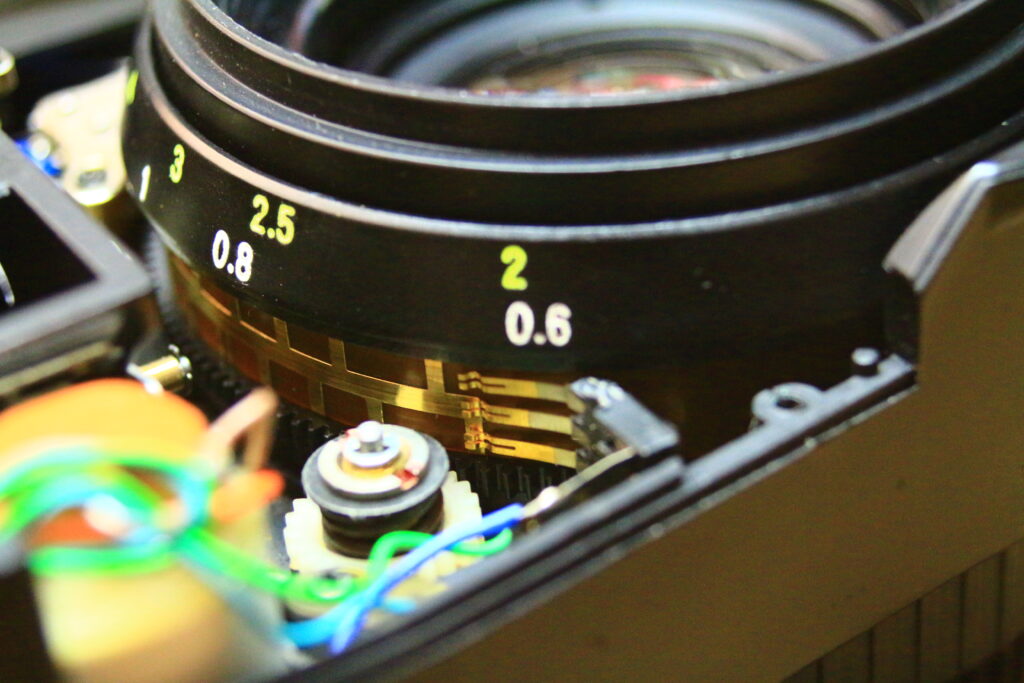

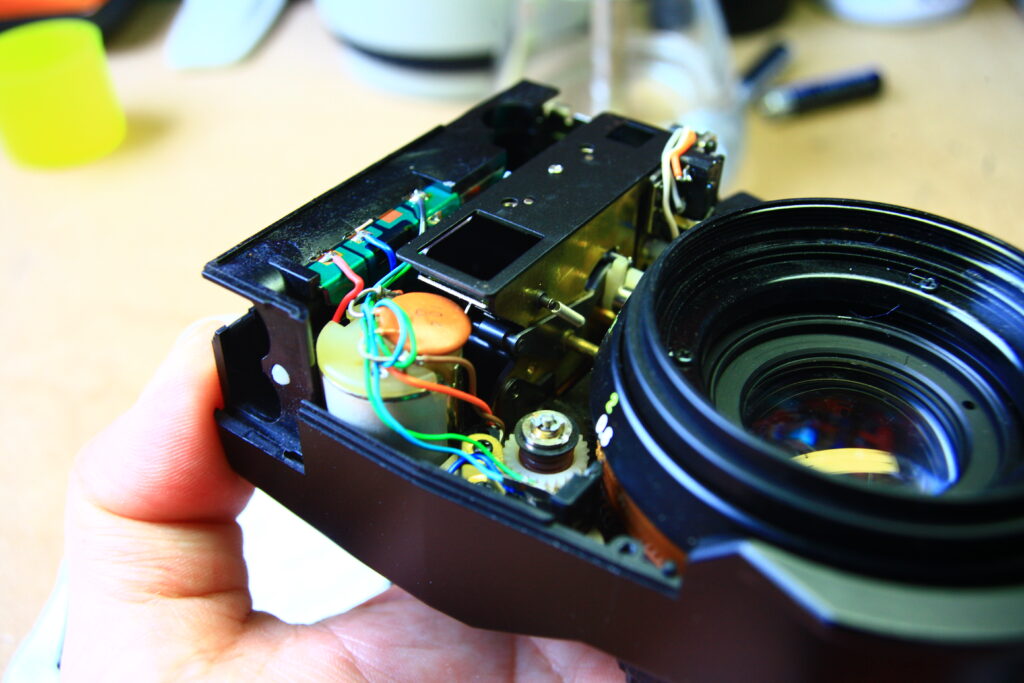

AF AUTO CHINON 50mm F1.7 PKマウント

オタクによるオタクのためのブログにて、興味のある方のみお付き合いください。それでは、よろしくお願いいたします。

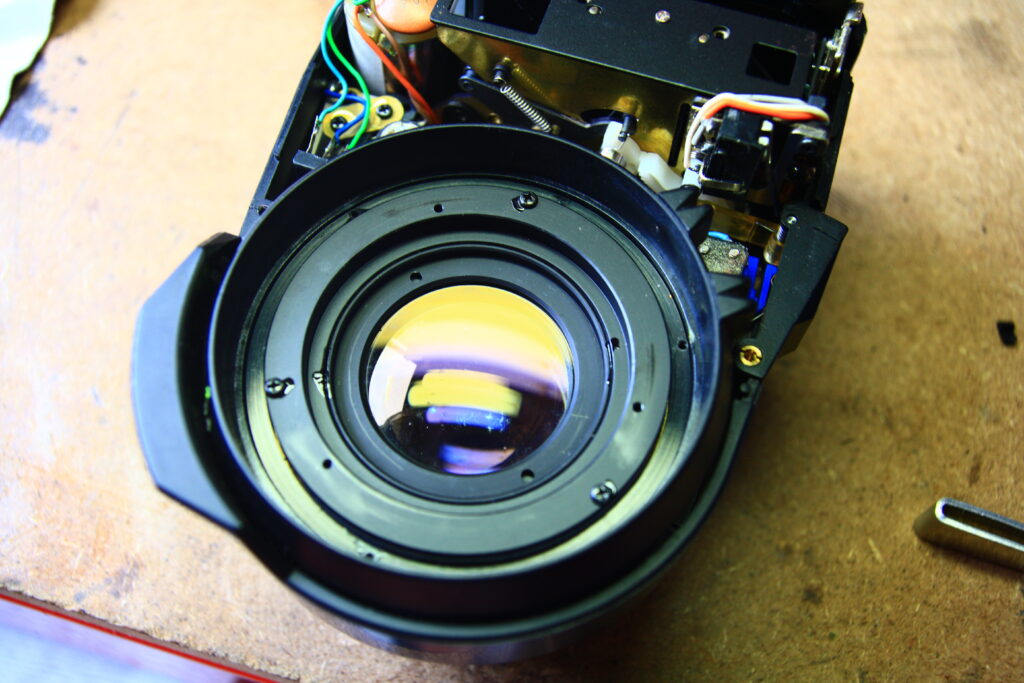

一旦は欧州方面に輸出されるも、再び日本へもどってきたこのレンズ。いつからか、モーターが故障し、故に所有者が度々変わるという数奇な運命。こんな不運な運命に思いを馳せながら、テスト撮影に望んできました。それでは、早速テスト結果を見ていきましょう。(テスト機はEOS 5D2です。レンズにマウントアダプターを装着して、さらに1.5倍のテレコンをかましての撮影になります。何かをかまさないと、おでこにが邪魔してマウントできないのです。Jpeg撮って出し)

最初にボケ味の確認。開放撮影。極々普通。

接写作例。開放撮影。(チューブ使用、MFピント。撮影距離50cm)解像度、色にじみなどは確認できず、満足です。

近景作例。開放撮影。逆光ではフレアが発生します。

中景作例。開放撮影。神社での夏祭り。

遠景作例。F4.0 高知県いの町「にこ淵」仁淀ブルー

遠景作例。F5.6 福山通運トラックターミナル

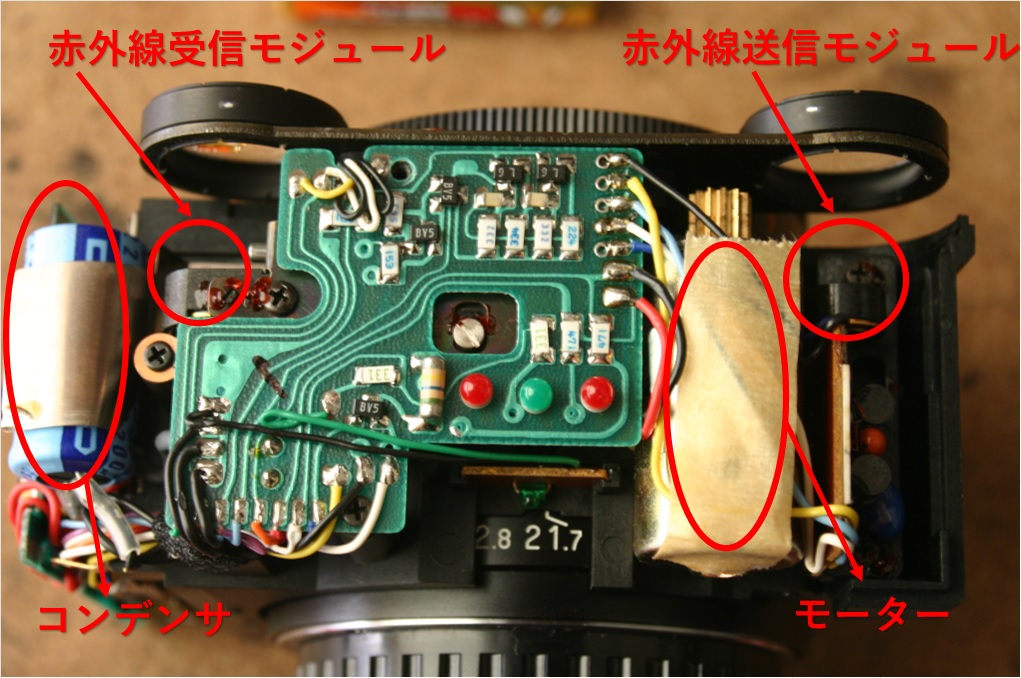

今回の修理にもいろいろと、ハプニングが有りましたが、紆余曲折を経て、見事復活したこのレンズは今、私の手元にあります。製造後40年も経過しますが、実写結果は極めてナチュラルな描写傾向で、良く写るレンズです。AF機構が近赤外線を利用した三角測量方式なのですが、これが、想像以上にキビキビとしていて、心地良かったです(同じ三角測量方式のAF RIKENON50mm はゾーンAFでしたが、このレンズは無段階AFです)。そして、真っ暗な場所やコントラストの低い無地の壁でのAFがズバリと合焦するところには、驚きを感じました。逆に、ガラス越しの被写体にはピントが合いません。ガラスに合焦してしまいます。赤外線を利用したAFだからですね。現在のAF性能と大きく違う点です!欠点は、中景に位置する(概ね10m以上)被写体へのAF精度が極端に低下することです。赤外線が届きにくいからかな?受光センサーが赤外線の反射を検出しなければ、レンズに「無限に合わせろ」と指示しているような感じを受けます。しかし、F値を5.6以上にしていればピント精度に大きな問題は感じません。

そんなこんなで、一様に問題点がないことを確認できましたので、店舗で販売することにします。と、申しますか、実はすでに売れています。そう、やっぱり!前所有者様が買い戻しされました。第2回記事をアップしてからは、毎日店舗においでになり、販売開始日を確認されるのです。はじめから、私が修理するだろうと見込んでいたらしく、それを買い戻す計画だったと。もし、失敗していたら、どうされるおつもりだったのかとお尋ねすると、その時はそのときよ!とのことでした。なんともはや。もう、修理して販売するのはやめようと、思う次第です。だって、失敗する確率のほうがはるかに高いのが現実ですから。今回は、たまたま2回連続で上手く行きましたが、こんなこと稀です。今後、この所有者のような行為は一切、ご遠慮下さいね。責任取れませんから。(笑)

以上、カメラオタクによる希少なオールドレンズ修理レポートでした。ここまで、お読みいただいまして誠にありがとうございます。最後に、お約束事項。改造・分解には、故障や怪我など、それ相応のリスクが伴います。このブログを参考に同じようなことをされたことにより発生する、トラブルや障害には、当方は一切関与いたしません。自己責任の範囲で、お楽しみください。

・AF AUTO CHINON 50mm F1.7 第1回「故障原因追求」編 はこちら

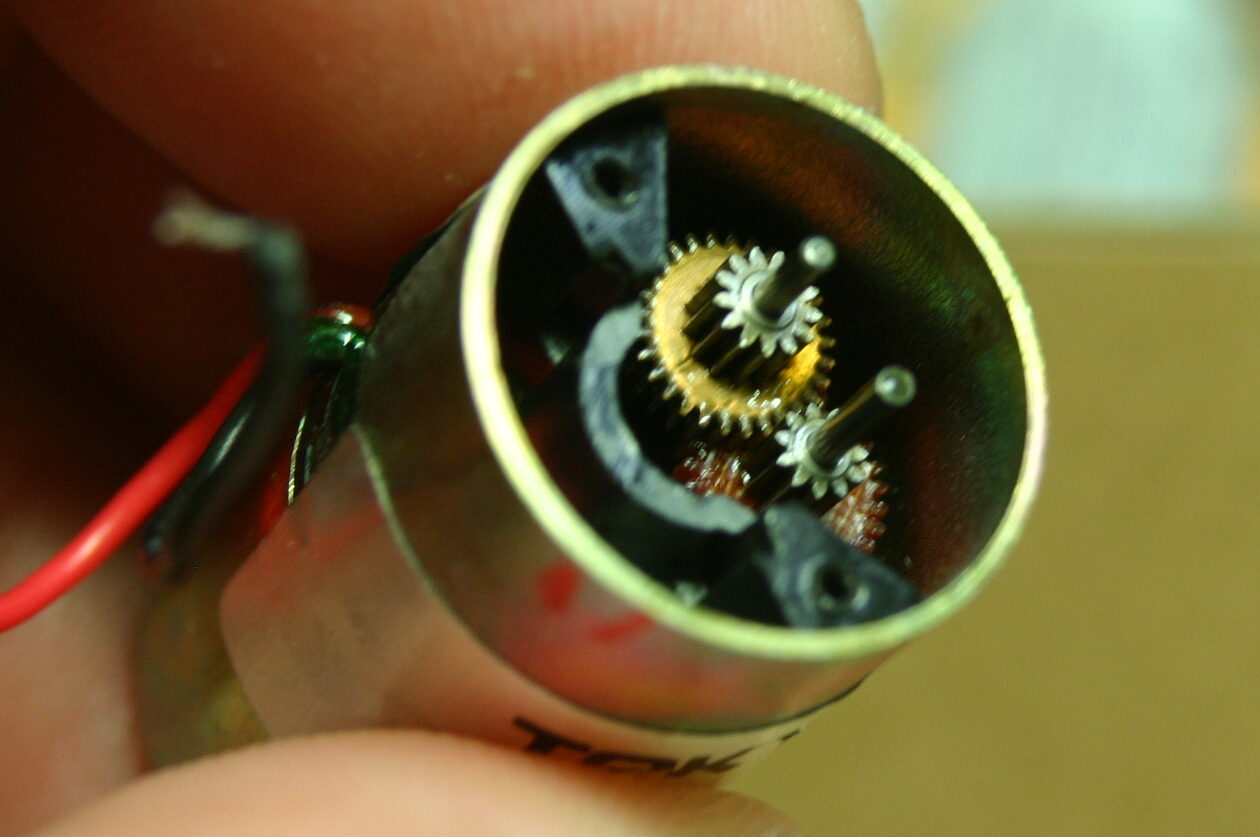

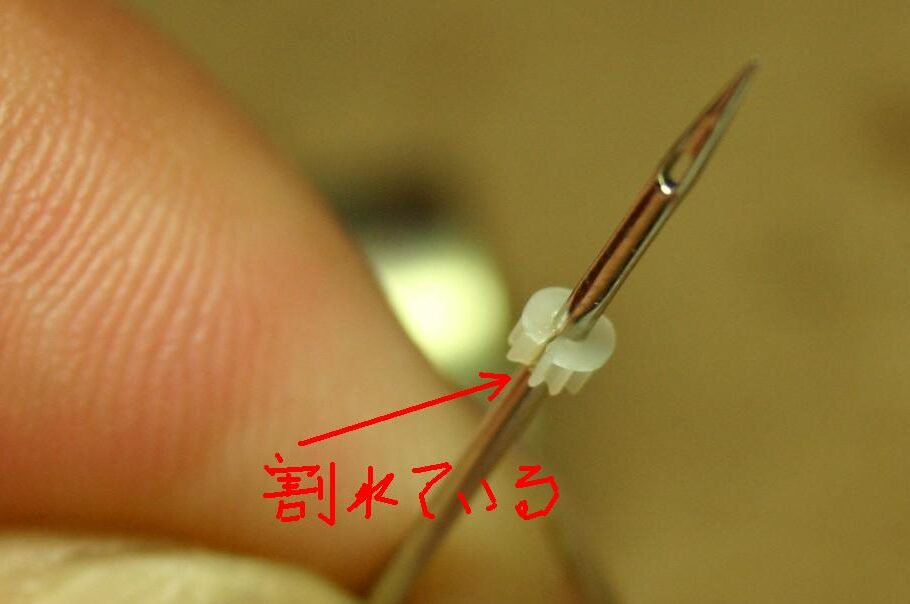

・AF AUTO CHINON 50mm F1.7 第2回「AF モーター 修理」 編はこちら

過去記事

・RICOH AF RIKENON 50mm F2 マウント改造記事

・Canon NEW FD 35-70mm F4 AF 改造備忘録

最後まで、お読み頂きまして誠にありがとうございます。満Qでは従業員一同、皆様のご来店をこころよりお待ち申し上げております。

営業時間 10:00~21:00 買取 10:00~19:00 TEL 088-882-3907

〒781-8121 高知県高知市葛島2丁目3番51

リサイクルショップ お宝市場 満Q 葛島店