皆さんこんにちは。「テスト撮影編」に続き、最終回 「Canon EOS-1n D2000 2個イチ 完結編」 をお届けいたします。果たして、完全な DCS 560 ( EOS D6000 ) は復活するのか。オタクによるオタクのためのカメラブログにて、興味をお持ちの方のみ、お付き合いください。それでは、始めます。よろしくお願いいたします。※8時間にも及ぶ改造作業の経過レポートにて、それ相応の長文です。ぜひ最後まで、お付き合いください。

・Kodak DCS 560 (Canon EOS-1n D6000)

不完全な2個イチ改造(過去記事を参照ください)から、随分と時間が経過してしまいました。D2000(APS-C) の躯体に D6000(APS-H) のデジタルセンサーユニットを組み込み、稼働可能状態にまで仕上げたのは良いのだけれど、ファインダーの見える範囲は、APS-C のまま。撮影画像は、実際ファインダーで見えている範囲より、広く写ります。ファインダープリズムユニットごと、入れ替えないと、問題は解決しないことは、すでに判明している事実。

しかし、複雑で緻密なボディーを、分解し修理などできるのか?ファインダーに難はあるものの、現在、使用できる状態なのに、リスクを取って、賭ける価値は本当にあるのか?この問題が、障害となり、不完全ボディーのまま、時間だけが経ってしまいました。

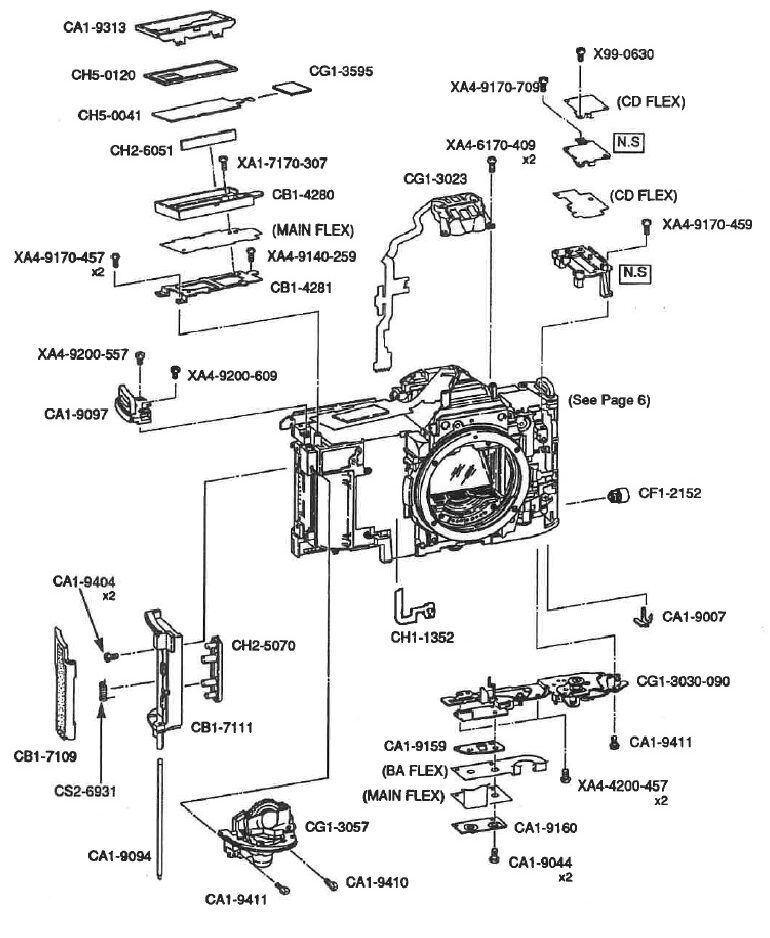

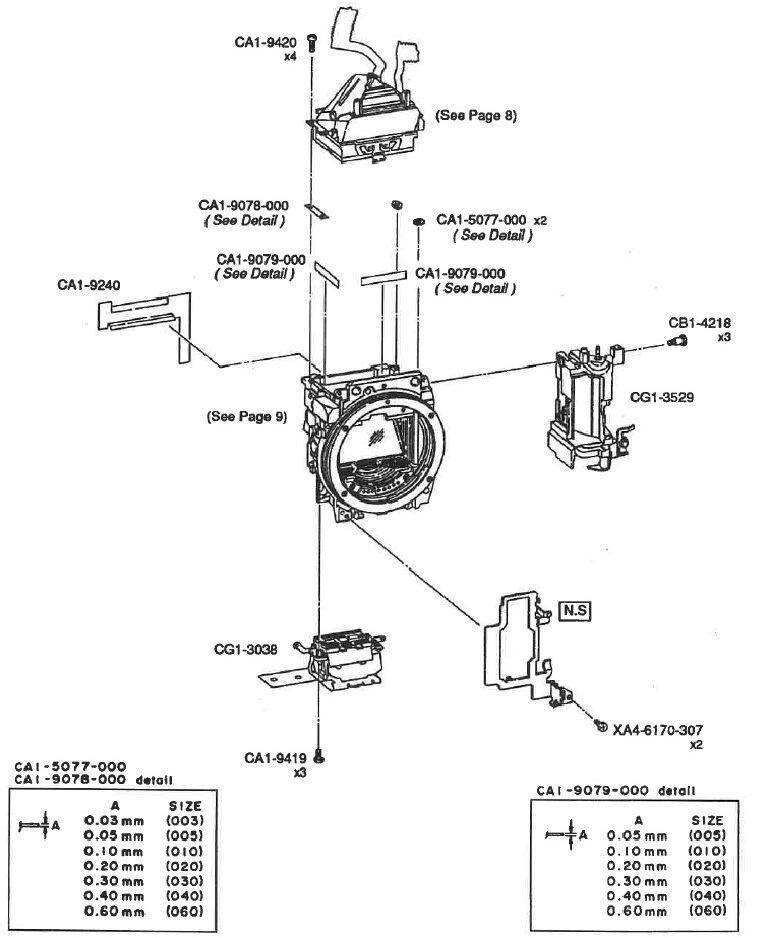

そんな折、EOS-1n D6000 の詳細なパーツ図を入手しました。全部で、13枚にも及ぶ詳細なサービスマン・マニュアルです。目指すファインダープリズムユニットの取り出しまでの手順が、これでバッチリわかりました。もう、迷いはありません!やっちゃえオタク!

改造当日。作業台を片付け、必要であろう工具類を整え、ことに臨みます。さながら、手術に臨む執刀医のような心境でしょうか。作業台の上には、もう動かないEOS D6000 が横たわっています。このカメラから、ファインダープリズムを取り出し、EOS D2000 のそれと、入れ替えるのです。

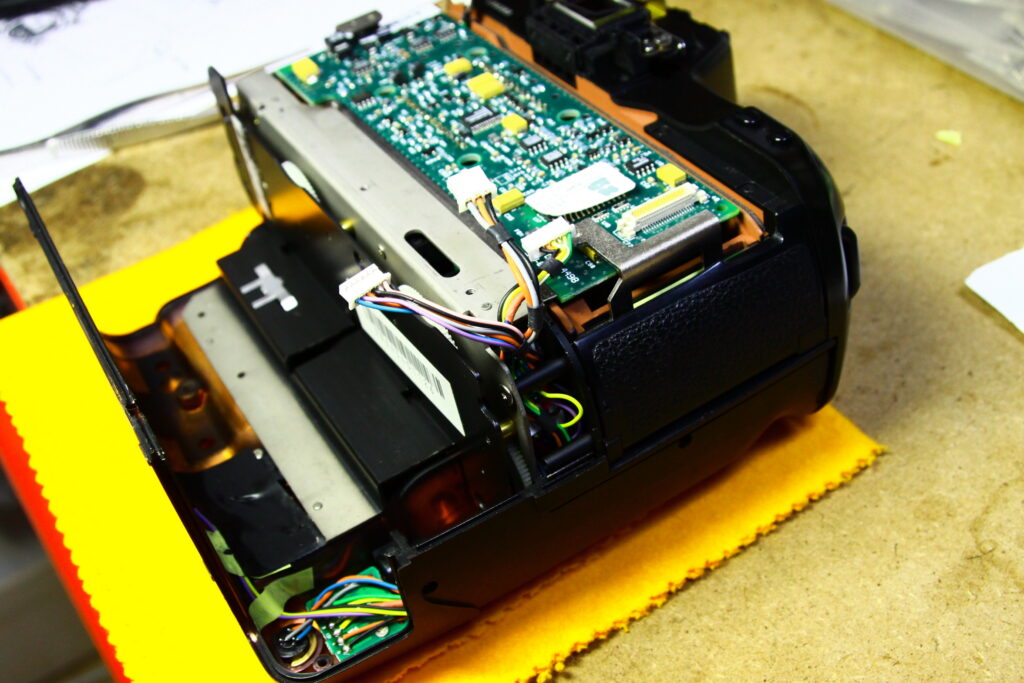

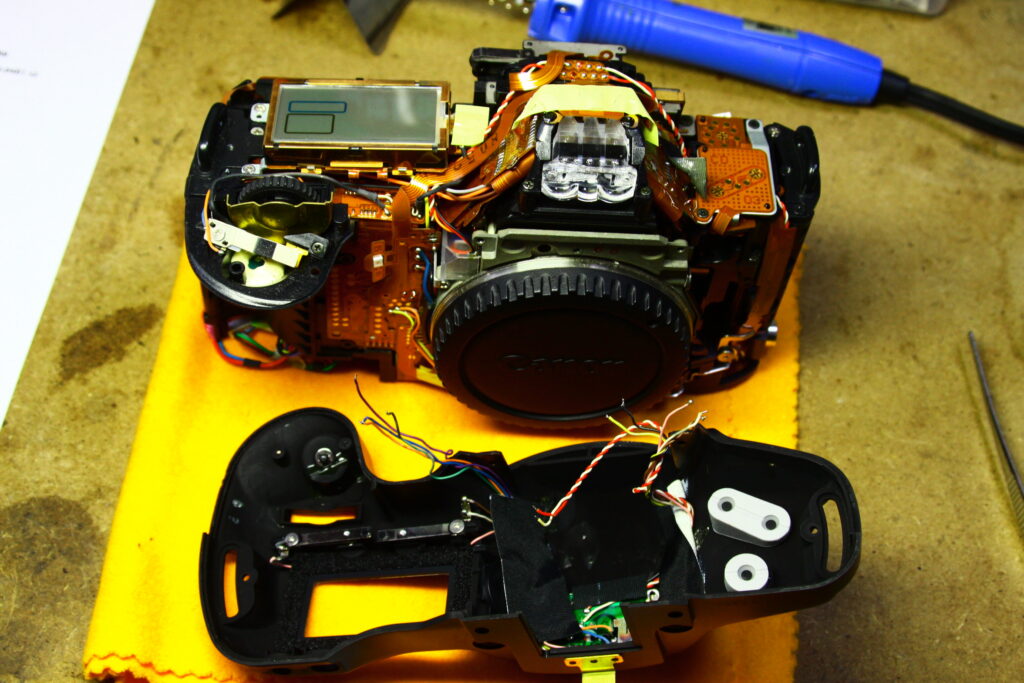

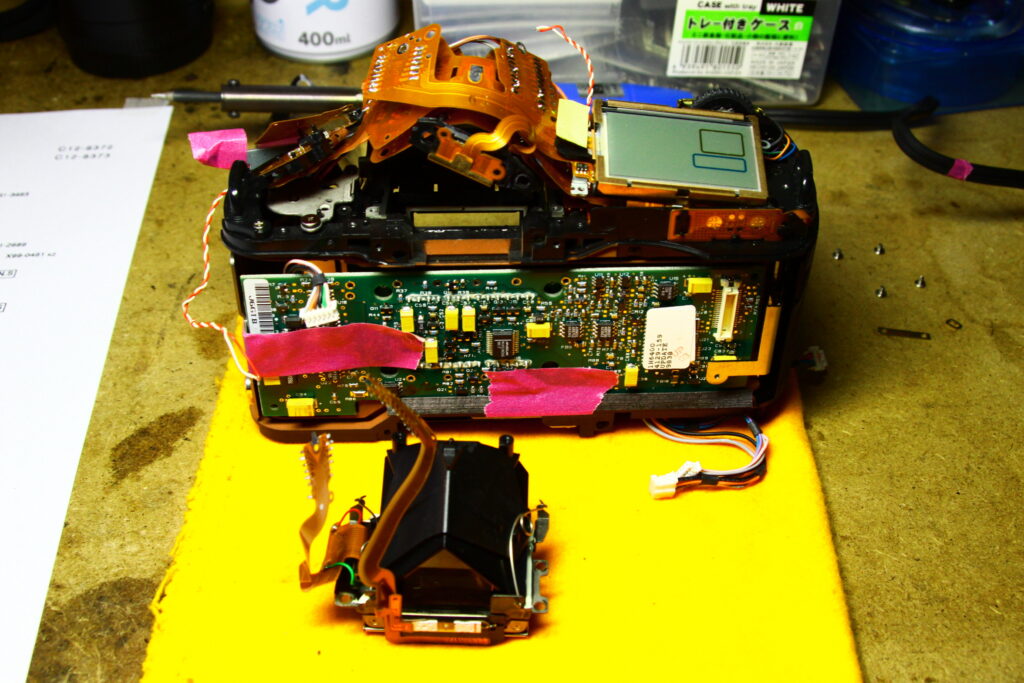

まずは、デジタルユニットの取り外しまでを、行います。ここまでの作業は、2度目なので、問題なく進み、いよいよ、本番。

パーツ図を確認しながら、慎重に分解を進め、本丸へ迫っていきます。上の写真は、ブースター部分を、取り外したところです。中身は以外にスカスカで、フィルムが入るスペースや、フィルムを巻き上げるためのモーターがあった場所は、空洞のままです。そして、デジタルユニットとカメラ本体をつなぐ線は、フレキではなく、コードなのです。

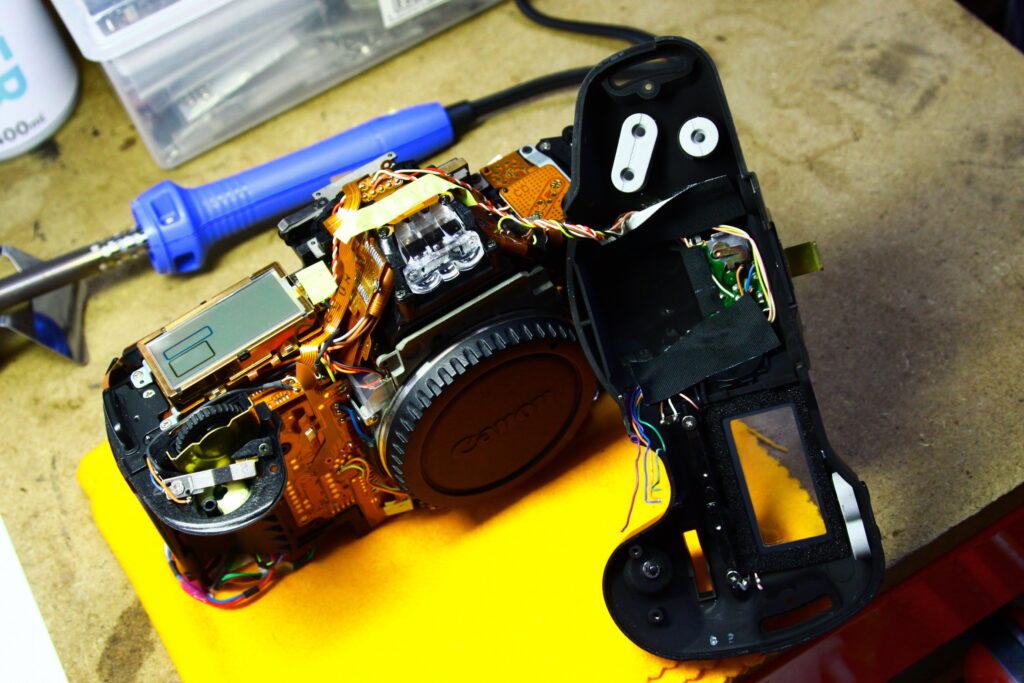

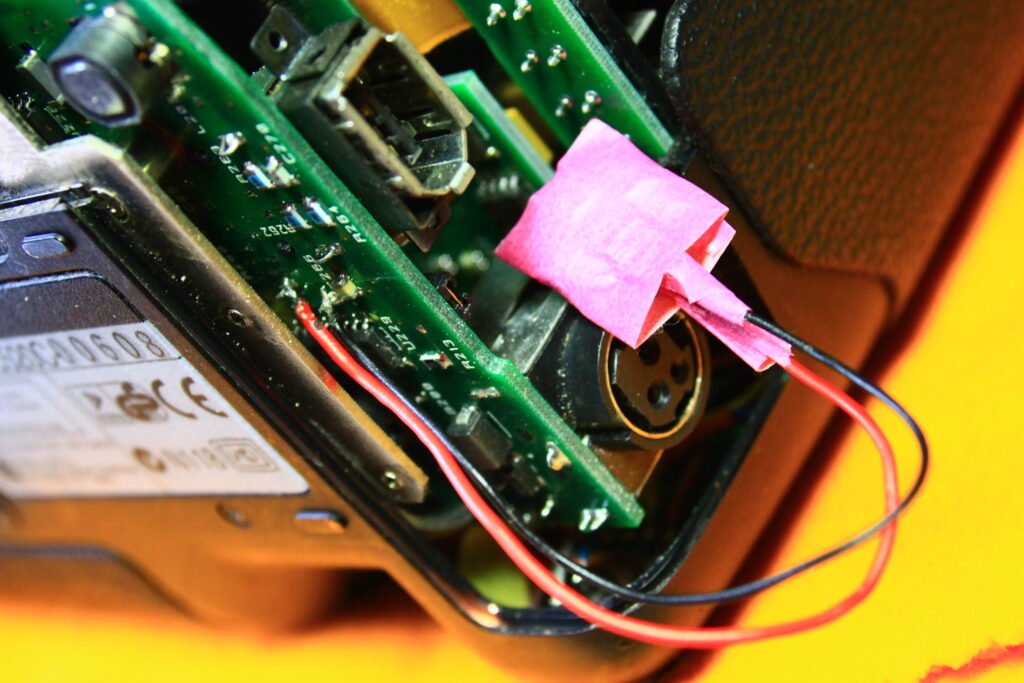

続いて、前面カバーを取り外し、見えるコードのハンダを外していきます。

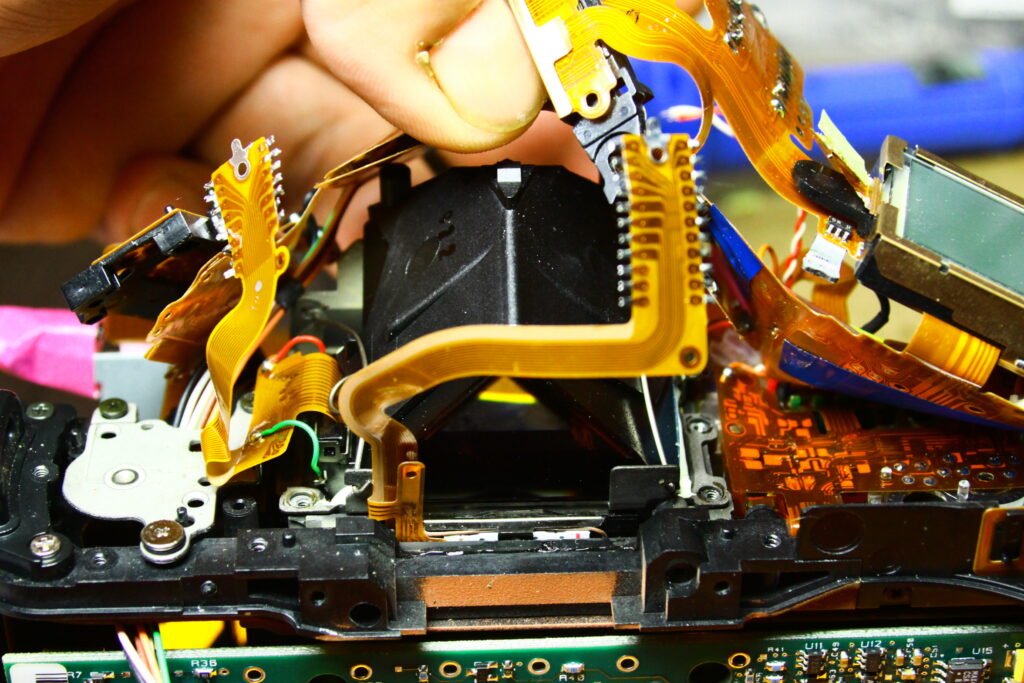

トップカバーにある、ストロボユニットから、多くの配線コードが出ており、本体とつながっていますが、接続箇所を記録しながら、全て外していきます。

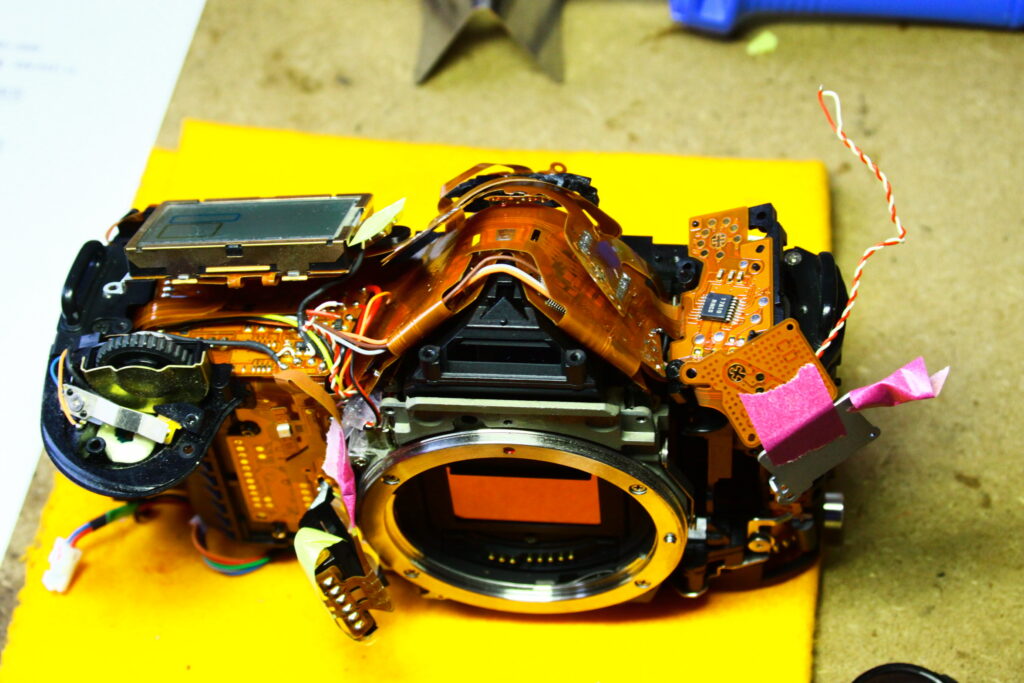

トップカバーが外れ、本丸が、わずかに、フレキの下に見えるところまで到達しました。ですが、複雑なフレキ配線に、気が滅入るオタクなのです。作業中、1本でもフレキが切れたら、全てがおじゃんとなります。「まだ、続けるのか?」もう一人の自分が、頻繁につぶやくのです。

小休止後、気合を入れ直し、続行です。上の写真はファインダーユニットを取り外したところです。取り外したファインダーユニットの上部に、小さな小窓がありますが、ここには、露出を決定するための測光センサーがつながっています。外す前に、位置をケガク必要があります。

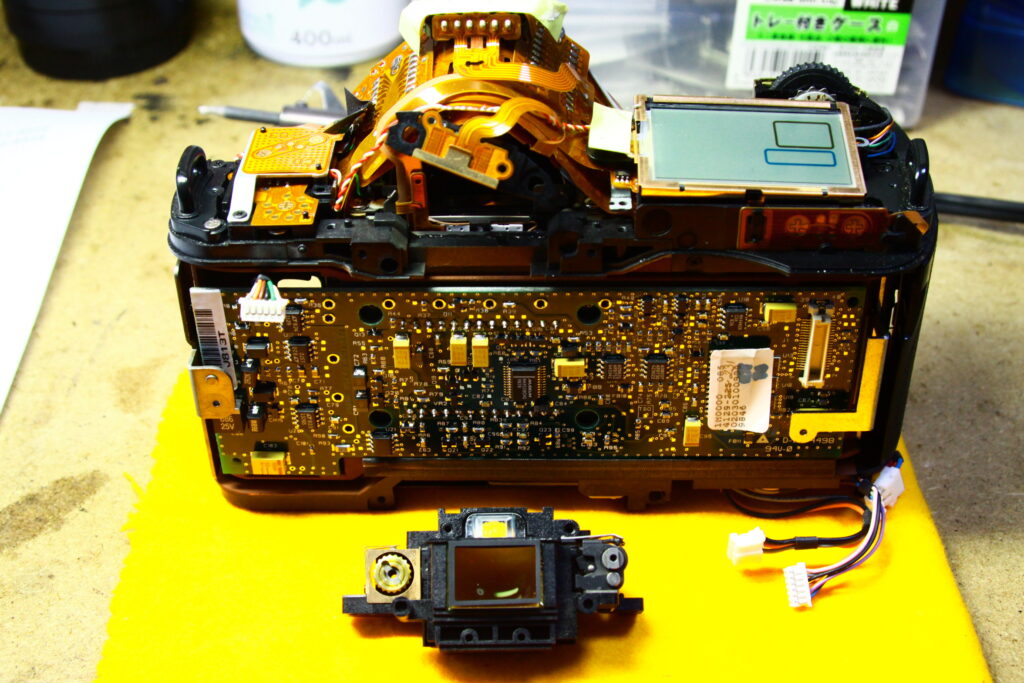

フレキのハンダを、上から順番に取り外していきます。実に、数十か所に及ぶ、ハンダ作業になりました。

ファインダープリズムの上を這うフレキがなくなり、ついに、本丸の全景を確認。もう少しです。

プリズムを固定しているねじを確認。ワッシャーを落とさないよう注意しながら、取り外し、ついに、本丸を落としました!目的のファインダープリズムユニットの取り出しに成功しました!※この後、記すのですが、ユニットのねじを緩める前に、現在のユニットの位置をケガク必要があります。

ここまで、実に3時間の作業。一発勝負の細かい作業の連続ゆえ、アドレナリンが、充満していて疲れを感じません。腕に感覚が残っている間に、もう1台の作業を続けます。

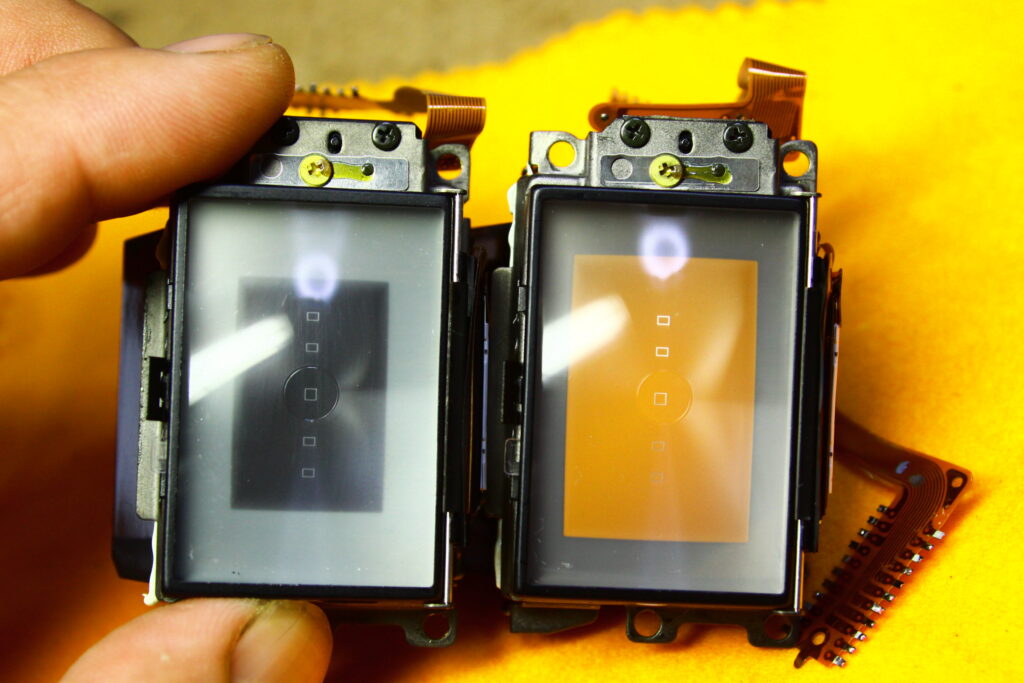

2台とも、無事ファインダープリズムユニットを取り出しました。写真右が、EOS D6000 のユニットです。(センサーフォーマットに合わせ、写る範囲以外は、マスクしてあるのです。従って2つは全く異なる部品であることが分かります。ユニットごと交換しないと、使えない理由です。でも、APS-Cのファインダーって、ファインダー全体の61%がマスクされているんです。)

作業は、すでに5時間半に及んでいますが、このあと、ユニットの入れ替え、細かいハンダ作業、再組立てと、緊張した時間は、まだ続きます。

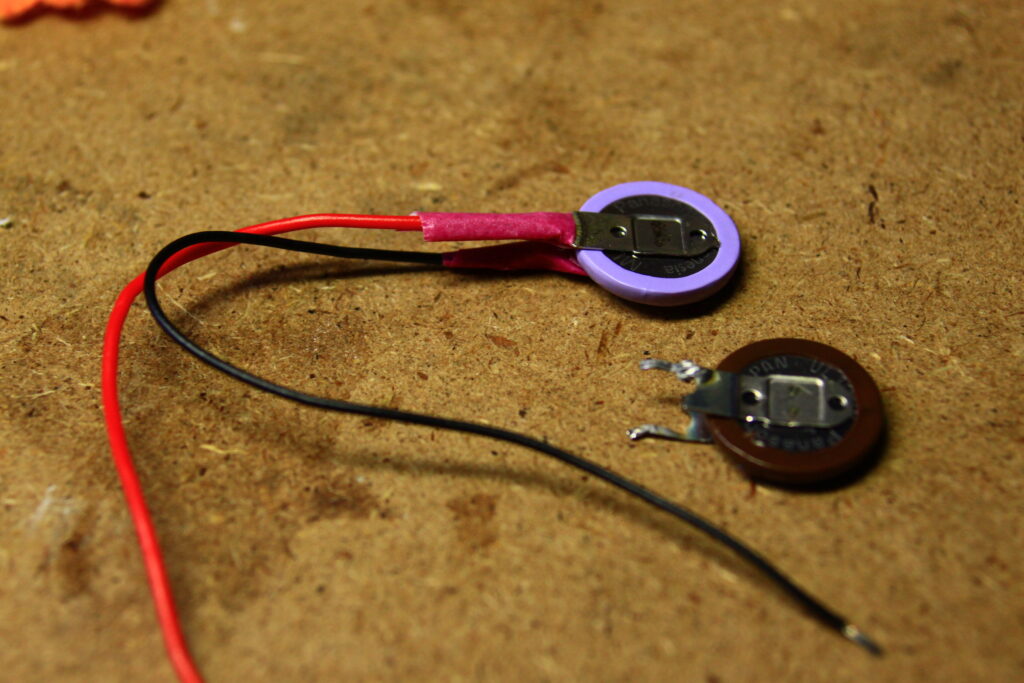

疲れてはいるけれど、ここでついでの修理を挟みました。日付用バックアップ電池の交換です。現在のデジカメのそれは、ボタン電池交換式になっていますが、当時のデジカメは、基盤にボタン型2次電池が内蔵されており、交換不能仕様なのです。分解の際、その電池があらわになっているので、ついでに交換しておくことに。日付データは、ちゃんと記憶されるようになったのですが、残念なことに、データは、2020年までしか入っていませんでした!

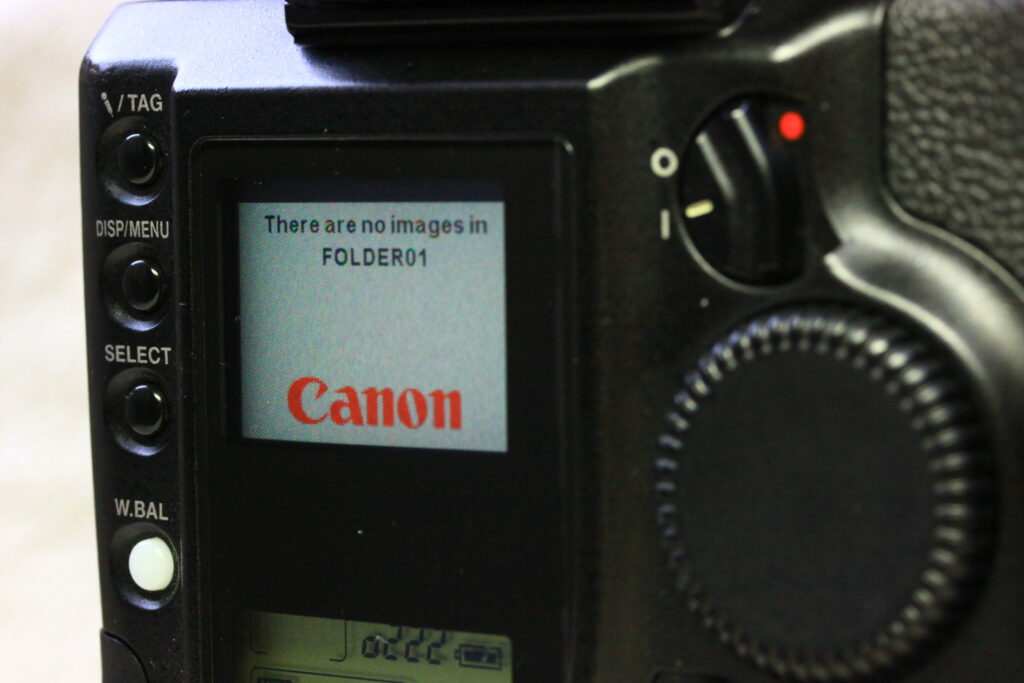

作業開始から、約8時間、全ての作業が終了、通電確認となります。配線接続を、どこかで1か所でも間違えていたら・・・・恐るおそるスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・オン!

結果は、OK!問題なく、起動しました。(喜)撮影・記録・再生問題なし!ボタン類、液晶の表示具合など、全て確認しましたが、不具合は確認できませんでした。雄たけびを上げたいくらいの、感動だったのですが、気力体力ともに疲れ果て、それどころではありませんでした。

極度の緊張とストレスから解放されたオタクは、その夜、くたくたの体を湯舟に浮かべたのですが、つい居眠りをしてしまい溺れそうになった事実は内緒なのです。その後、晩酌となり、ことを祝うかのように、大いにお酒にも溺れたオタクなのでした。(笑)おしまい。

正直、私には、無謀とも言える分解修理作業でしたが、いかがでしたでしょうか?運よく、完全な EOS D6000 を復活させることができましたが、作業は極めてハイリスクです!トラップともいえるような箇所で部品を破損させそうにもなりましたし、調整されているパーツ箇所も見受けられました。不用意にそれらに触れると、もとに戻せなくなります。今回の作業は、正直お勧めいたしません。腕に覚えのある方ならともかく、不慣れな方は絶対に真似しない方がいいです。

編集後記

※1) ISO感度設定において、不具合があることが判明しました。D2000は、ISO設定範囲が200~1600であるのに対し、DCS 560は、80~200なのです。従って、設定可能なISO感度は200のみです。センサー特性だけはどうしようもないので、諦めることに。

※2) あとで気づいたのですが、プリズムユニットは、位置調整が必要な部品です。取り外す際は、現在の位置に目印をケガく必要があります。

プリズムユニットは、4本のねじで固定されているのですが、そのねじを通す穴がねじより大きく、締める前に位置を調整できるようになっているのです。位置が狂うと、ファインダーで見えている画像と、撮影画像の写る角度に誤差が生じ、正確な構図決定ができなくなります。さらに、そのねじにあてがうワッシャーの厚みにも、7種類あり、高さ?も調整されているのです。プリズムユニットは、非常に繊細な調整パーツなのでした。最後に、フォーカシングスクリーンは、付けたまま作業をする必要があります。スクリーンはキズつきますが、その下にあるパーツは取り換えができない大切なパーツなので、スクリーンを犠牲に作業を行う必要があります。

※3) 冒頭 DCS 560 にマウントされているレンズですが、D6000が発売された2年後の1990年発売の シグマ UC 28-70mm f3.5-4.5 で、いわゆるデジタル非対応レンズです。ちなみに、ライカ社へOEM供給されていたレンズでして、シグマと全く同じ光学系でありながら、ライカバリオエルマーR 28-70mm f3.5-4.5 として当時定価17万円ほどで発売されていました。シグマ製のそのレンズは定価3.5万円で、その差、4.5倍以上なのに、写りは全く同じという事実。ネームバリューとは、こういうことなのか。なんとも理解し難い世界である。そのレンズとこのカメラでの作例は、第4回「テスト撮影編」の記事最後に掲載しました。ご覧ください。

※4) もう一つ。 DCS 560 に付けられているストラップ。Canon純正(公式タグが付いています)の本革ストラップです。オタクは、ストラップフェチで、今まで発売されてきたCanon純正ストラップは全て所有しているはずなのですが、初めてお目にするものなのです。もしかして、非売品だったのでしょうか。某オークションサイトの過去の売買記録を10年遡っても、見当たらないのです。非常にレアなストラップのようです。傷みは有るものの、まだまだ実用できそうで、何より、革の育ち具合がエモいのです。写真では確認しづらいのですが、使い込まれた上質な質感で、色具合など高級感すら醸し出しています!希少なカメラにレアなストラップ。よく似合っています。

時間と労力は掛かりましたが、EOS D2000 の犠牲のもと完璧に作動する希少なカメラ Kodak DCS 560 が復活しました。もちろん、犠牲になった D2000 も外装を元通り組み立て、オブジェ・インテリアとして、次の所有者様を探すことになります。以上、カメラオタクによる Canon EOS-1n D2000 2個イチ作業レポートでした。ここまで、お読みいただいまして誠にありがとうございます。最後に、お約束事項。カメラ分解には、故障や怪我など、それ相応のリスクが伴います。このブログを参考に同じようなことをされたことにより発生する、トラブルや障害には、当方は一切関与いたしません。自己責任の範囲で、お楽しみください。なお、分解工程に関する内容のお問い合わせにも、対応いたしておりません。

・第1回 Canon EOS-1n D2000 入荷編 はこちら

・第2回 Canon EOS-1n D2000 修理編 はこちら

・第3回 Canon EOS-1n D2000 改造編 はこちら

・第4回 Canon EOS-1n D2000 テスト撮影編 はこちら

満Qでは従業員一同、皆様のご来店をこころよりお待ち申し上げております。

営業時間 10:00~21:00 買取 10:00~19:00 TEL 088-882-3907

〒781-8121 高知県高知市葛島2丁目3番51

リサイクルショップ お宝市場 満Q 葛島店

☆過去のカメラ関連記事

・AUTO CHINON ZOOM 35-70mm f 3.3-4.5 AF 入荷!

・NEW FD 35-70mm f4 AF 改造整備記録詳細編

・COSINA AF ZOOM 28-70mm 黎明期AFレンズ入荷

・AF RIKENON 50mm F2 世界初の一眼レフ用AFレンズ

・OLYMPUS OM-SYSTEM ZUIKO AUTO-ZOOM 35〜70mm F4

・AF AUTO CHINON 50mm F1.7 珍品レンズ入荷!

・CHINON 35F-MA /INFRAFOCUS整備記録

過去に、オタクがお届けしたカメラ関連の記事になります。お時間のある時に、お付き合いいただけたら、幸いです!