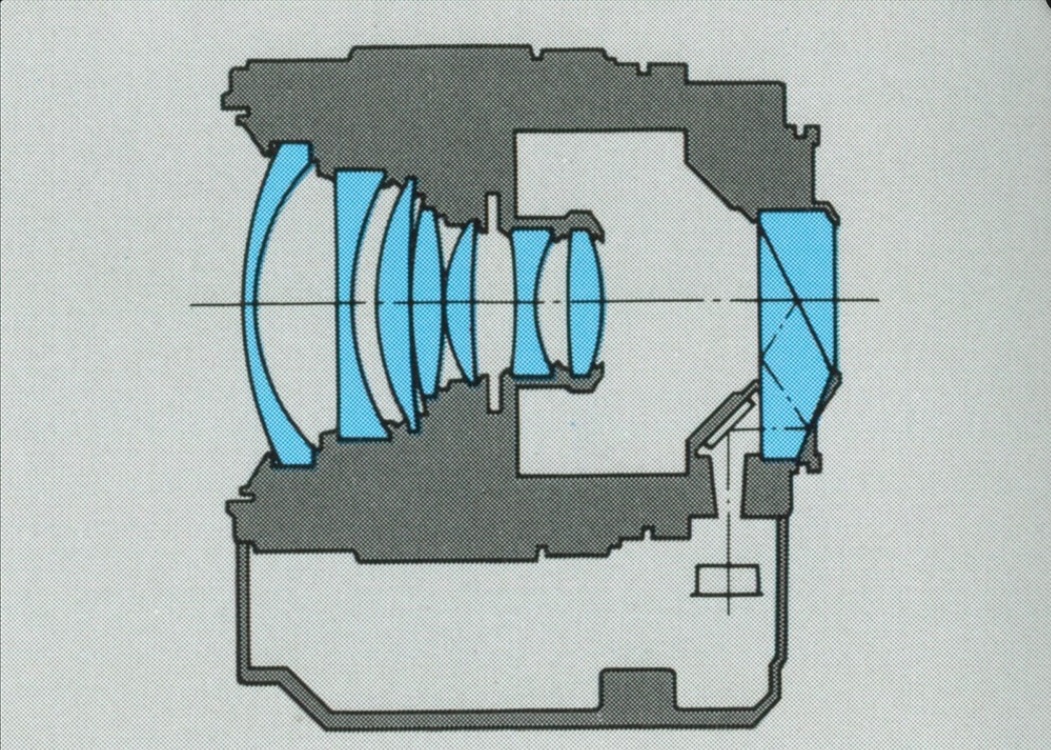

OLYMPUS ZUIKO AUTO-ZOOM 35-70mm F4AF OMマウント

皆さんこんにちは。第2回「レンズ清掃」編に続き、第3回「レンズ改造」編をお届けいたします。オタクによるオタクのためのブログにて、興味のある方のみお付き合いください。それでは、よろしくお願いいたします。

このレンズ、マウントアダプターを装着していない状態なら、スイッチを入れると、AFが動作します。つまり、機器の故障では無いということ。ではなぜ、アダプターを装着すると、動かないのか。原理は不明。しかし、動かなくするなにかが、あるに違いありません。詳しく観察します。

装着時、マウントアダプターの爪は、レンズのしぼり連動ピンを動かしながら、所定の場所まで、回ります。装着前と装着後の違いは、そこだけ。しぼり連動ピンが、動くことによってAFが動かなくなるようです。アダプターの、その動きは、本来カメラが行う動作であり、そうしないと、撮影時しぼり幕をコントロールできなくなります。

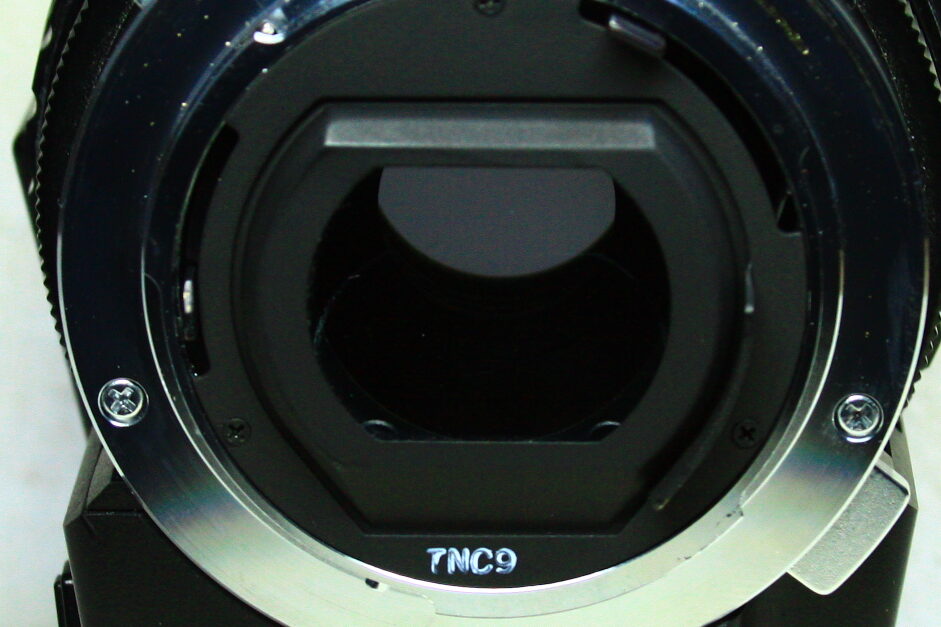

レンズに有るしぼり連動ピン(赤丸印)はマウントアダプターに有る爪(矢印)によって、所定の場所まで、動かされます。

アダプター装着完了後(上の写真)のマウント部。カメラ装着時(アダプター装着時)、しぼり連動ピンは写真の位置に無いと、しぼりのコントロールができません。アダプターの爪を研削すれば、EOSに装着しても、AFは作動すると思われます。しかし、しぼり開放でしか、撮影できないです。

AFが動かなくなる原因は、分かりました。しかし、対処の方法は思い浮かばず。ん~、もうちょっとなのに!仕方ない、マウント部の分解方法を、ネット検索だ!

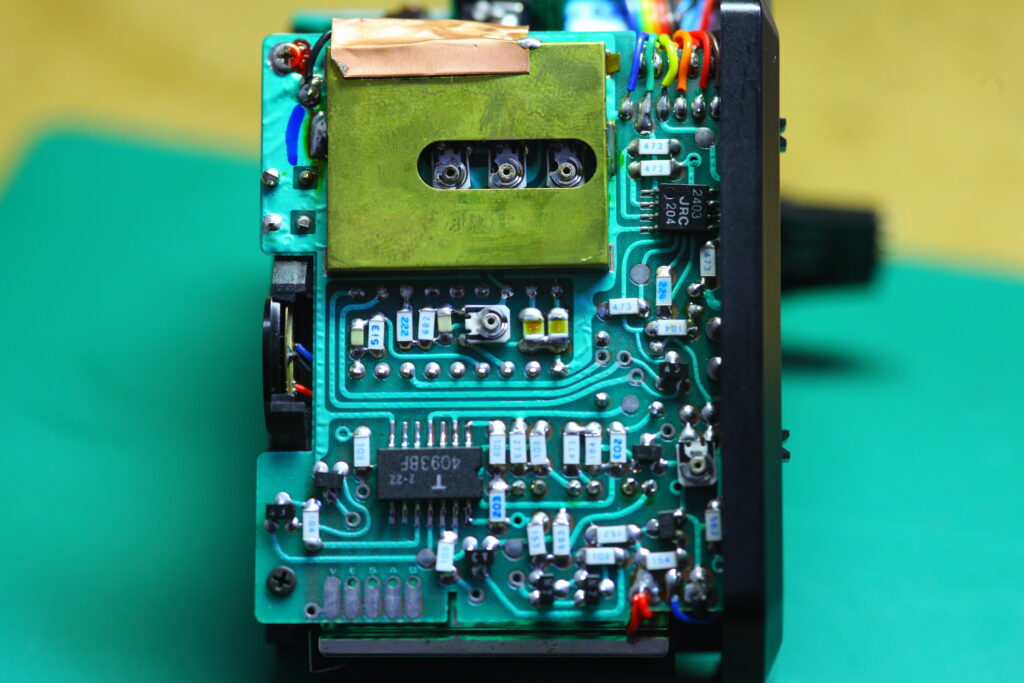

あれから、数日後。意を決し、マウント部の分解作業を敢行します。もちろん、同レンズの分解行程など、どこにもなく、仕方ないので、OMシステムのマウント部分解記事を、読み漁りました。いくつかのトラップに注意しながら、慎重にことを進めよとの進言に従います。

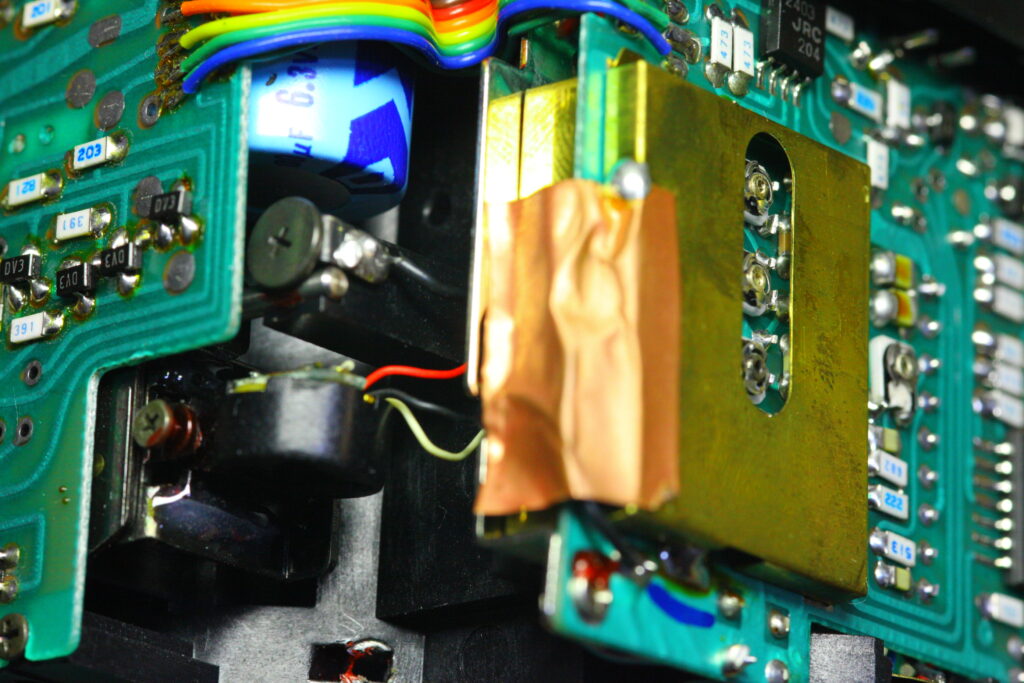

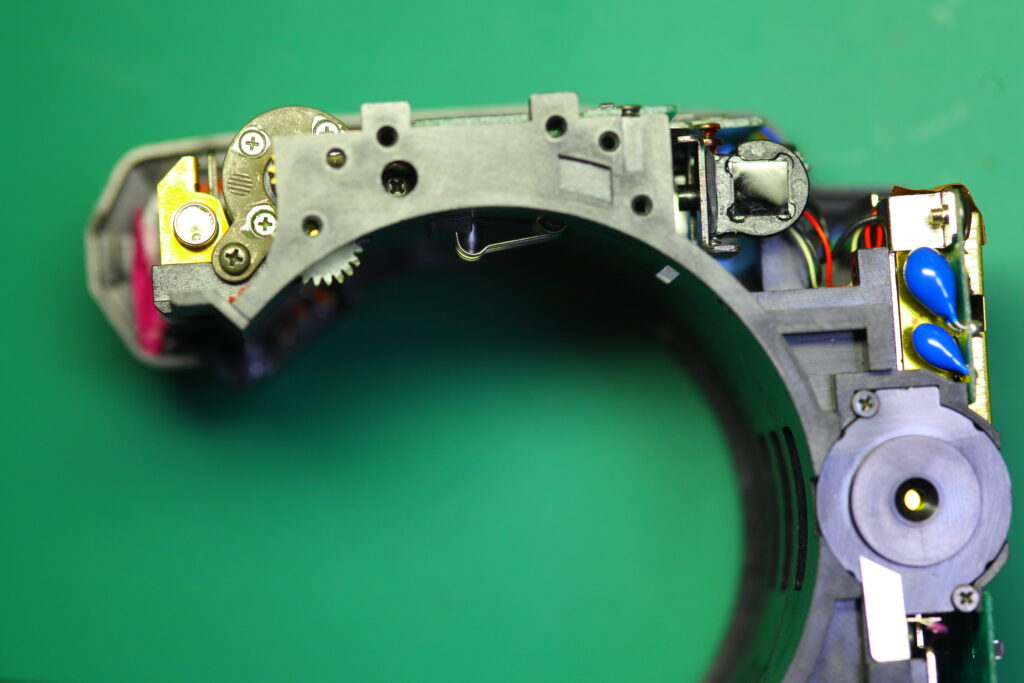

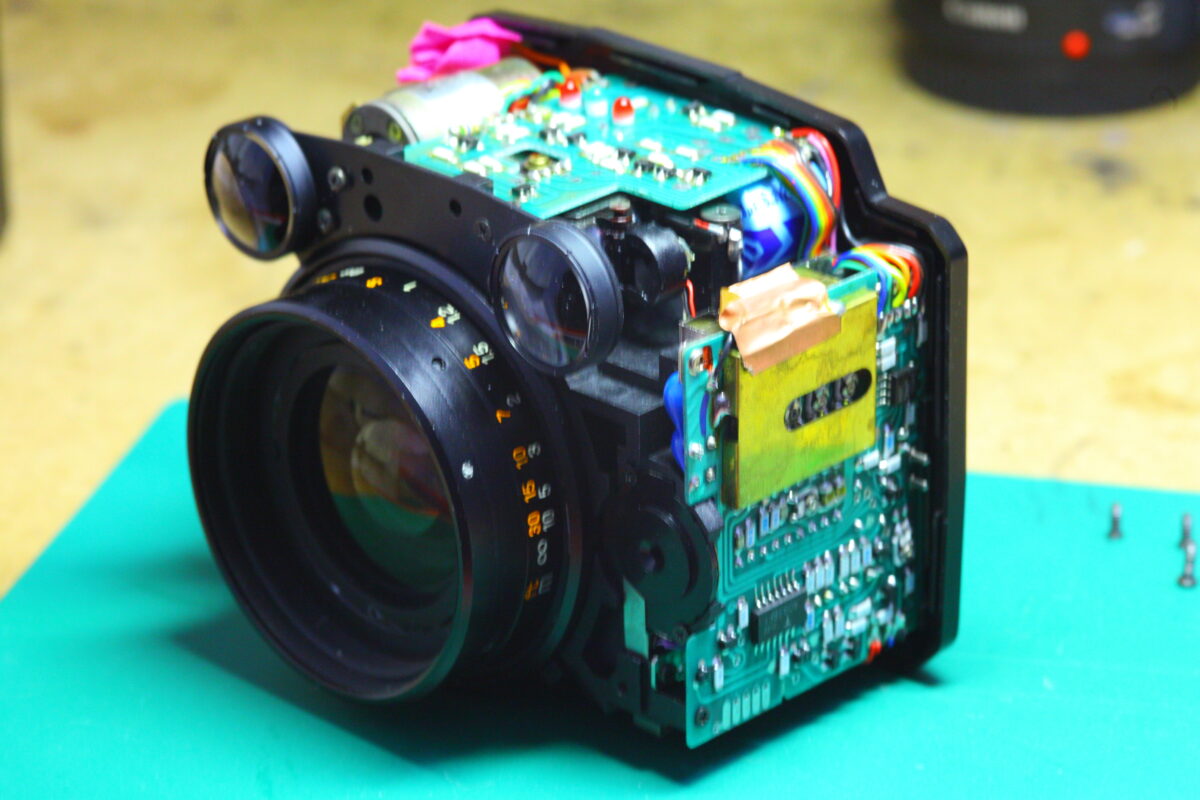

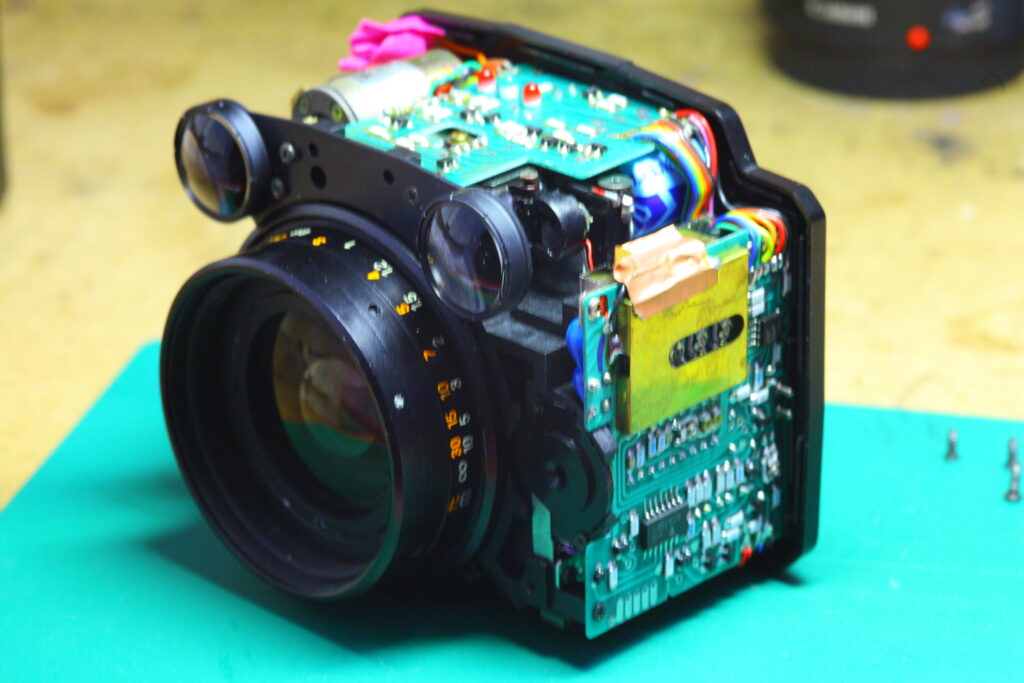

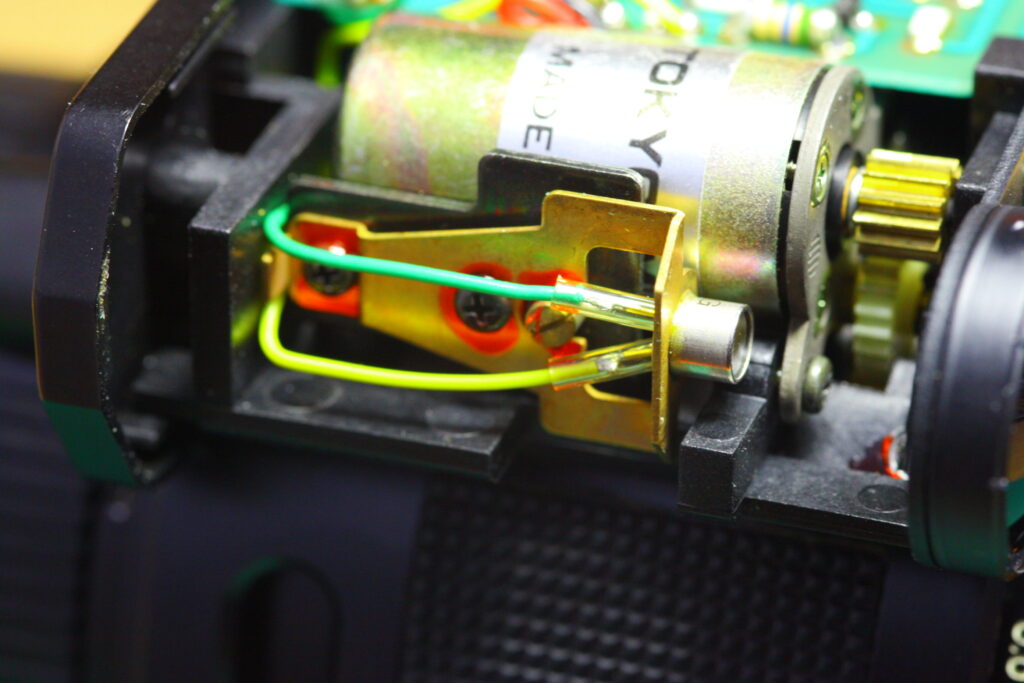

恐る恐るパーツを外していきます。初めてのOMマウントの分解。キャノン社とは、随分と構造が違いますね。しぼり連動ピンの全容が露わになっています。(上の写真)スプリングに繋がれ、ピンが動いても、スプリングの力で元の位置に戻る仕組みのようです。配線などは見えません。もう少し、進みます。

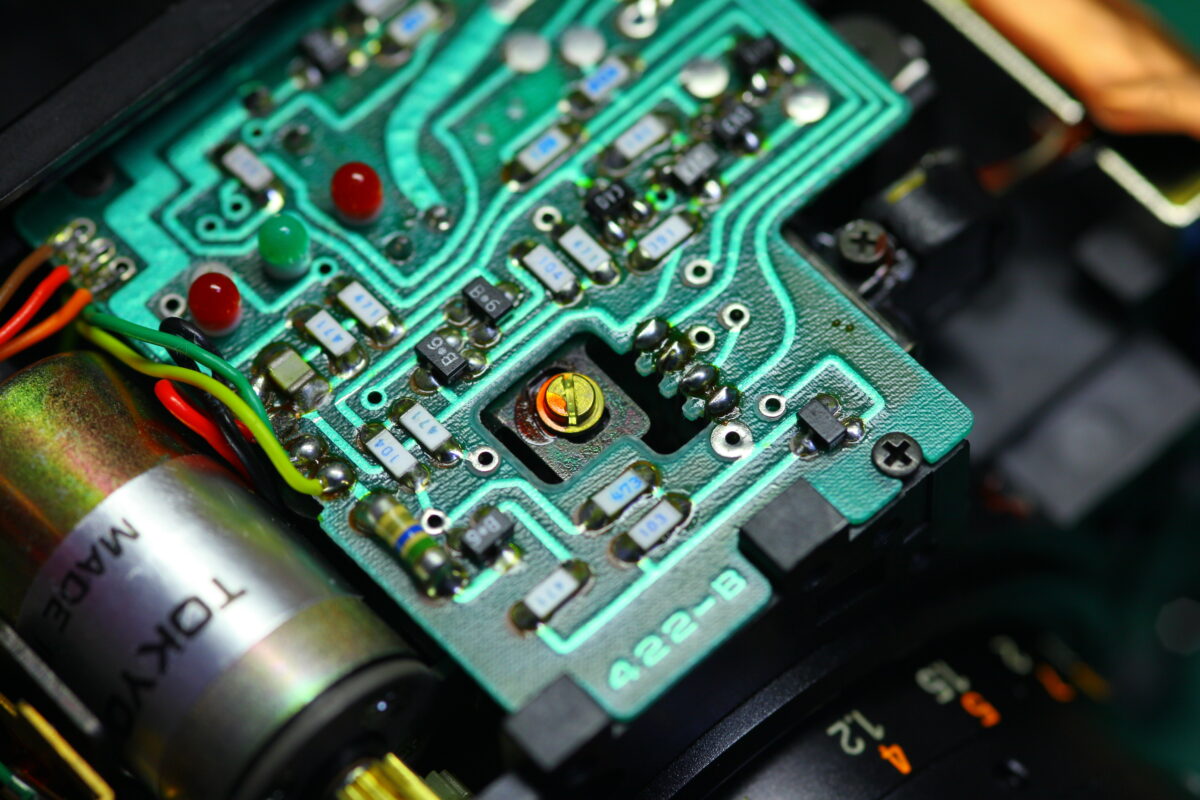

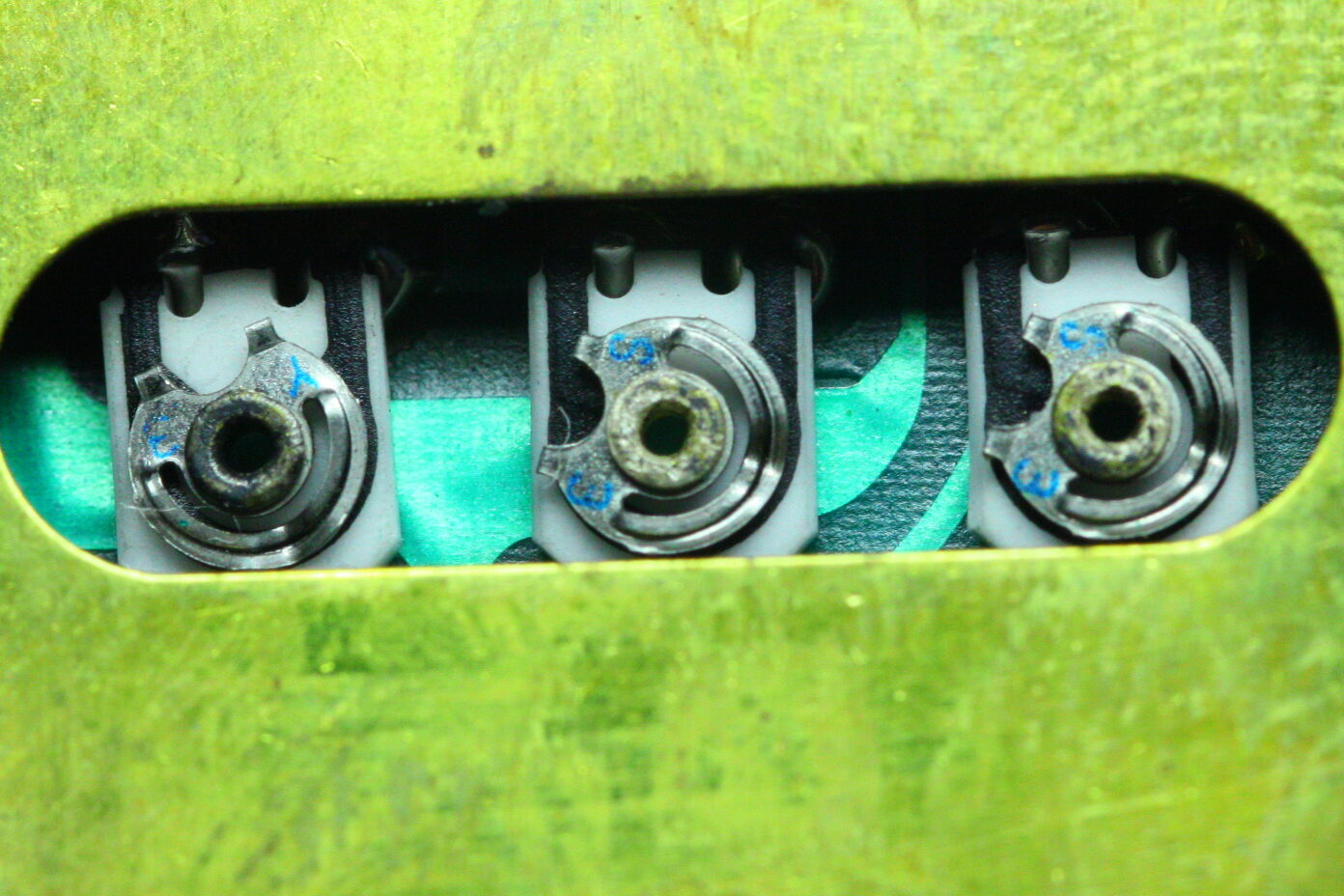

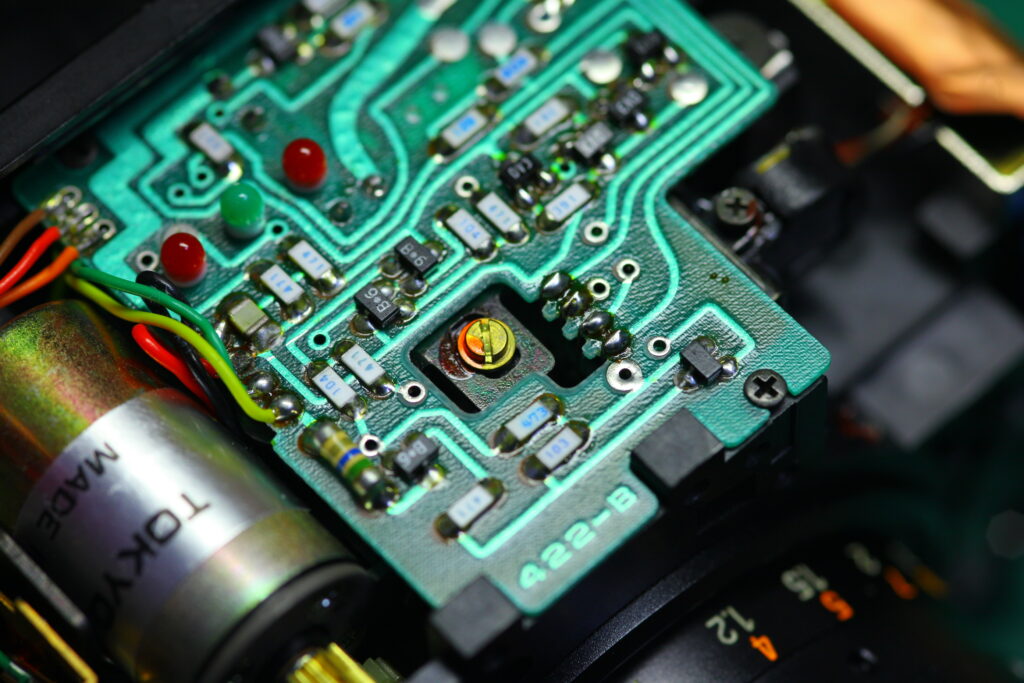

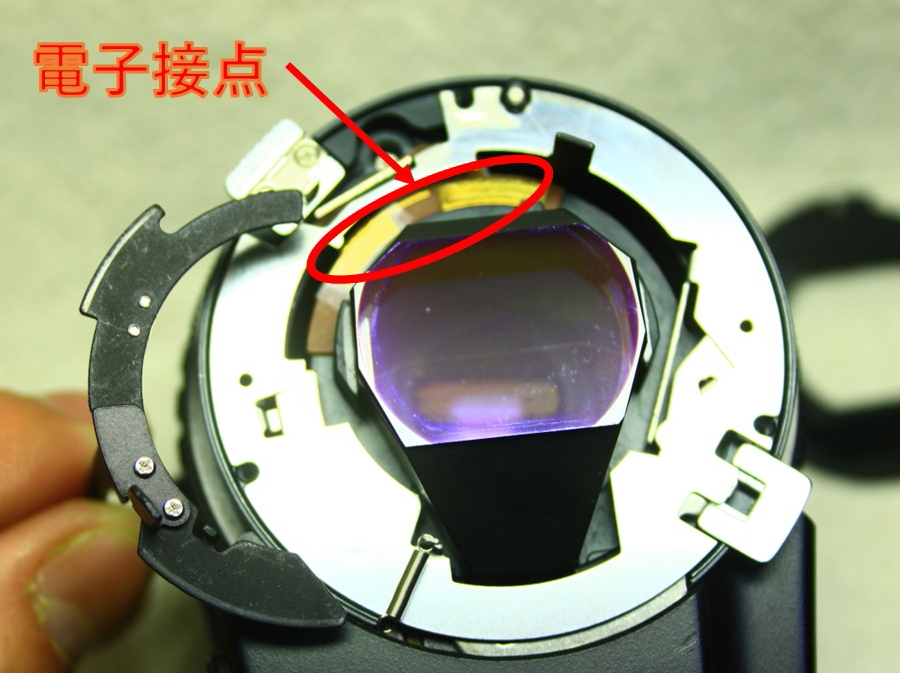

しぼり連動ピンに繋がるスプリングを外し、連動ピンを引き抜いてみました。すると、連動ピンの下から、電子接点(金色の部分)部分が出てきました。(上の写真)

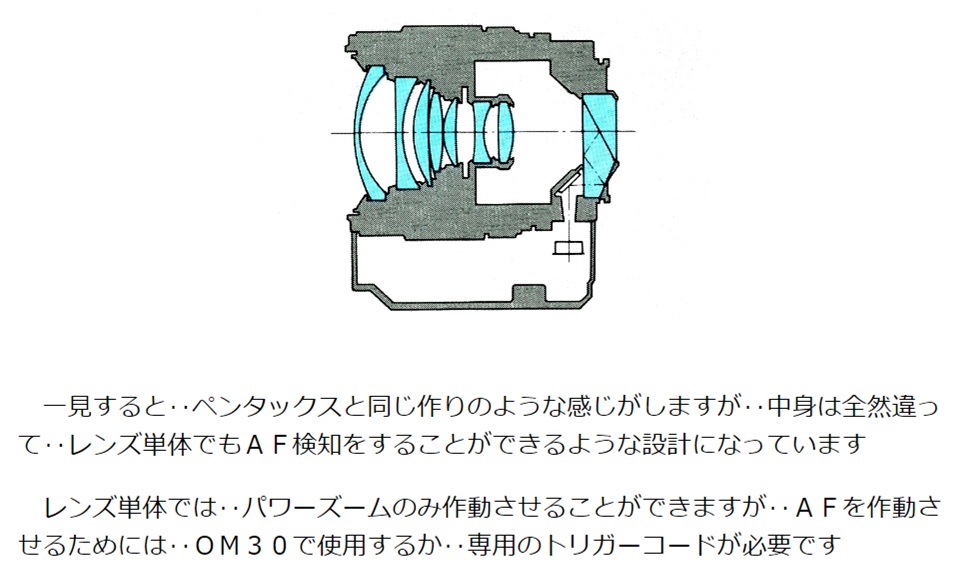

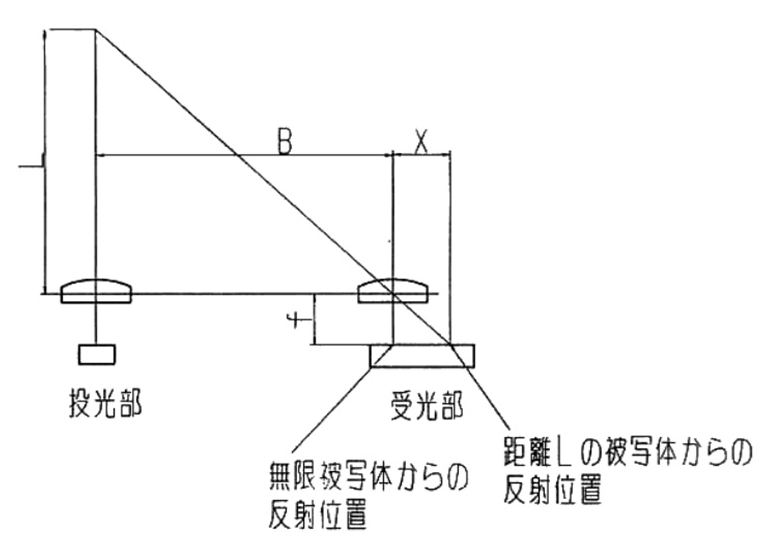

しぼり連動ピンの裏にも、細いアーム上の電子接点が4本。なるほど、電気的に、マウントされたカメラが、OM30かどうかを認識しているのだな。もう少し詳しく観察すると。しぼり連動ピン裏の電子接点は、カメラにマウントされていないときは、もう一つの電子接点に触れていません。(電子接点同士が触れていなければ、レンズ単体でもAFは作動する)カメラにマウント(アダプター取付)されると、しぼり連動ピンが動き、接点同士が接触し、カメラ情報がレンズに伝達されるようです。

まとめると、レンズにカメラがマウント(接続)されると、しぼり連動ピンが、あるべき位置に移動し、しぼりコントロールできるようになる。と、同時に、電気的通信によって、接続されたカメラ(OM30)を認識し、AFを動作させることができるようになる。仕組みのようです。(あくまでも個人的見立てです。)

と言うことは、マウントアダプターの接続後、電気的通信ができないようにすればいいだけのこと。しぼり連動ピン裏の電子接点を撤去するのが簡単なのですが、可逆的改造とするため、もう一つの接点をマスク(通信不能な状態にする)するとこにしました。

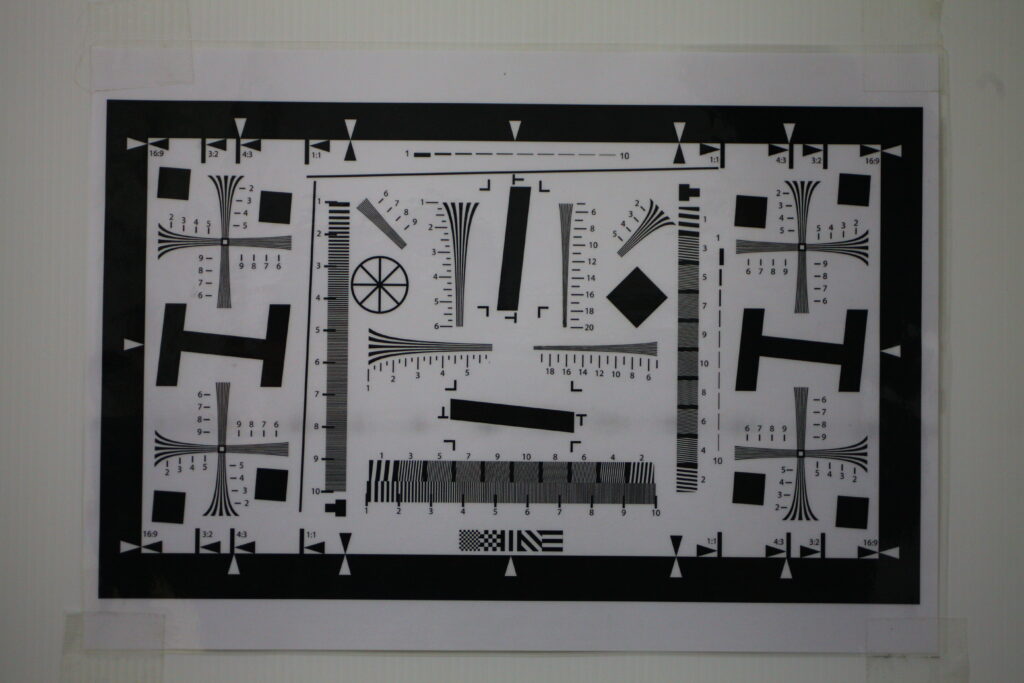

結果は。・・・・・・・・・・・・OK!

マウントアダプターを装着しても、AFが作動しました!(EOSにマウントしても、AF機能を発揮したのです!)大した分解行程も必要とせず、作業自体は実に簡単なものでした。この事実は、多くの方に朗報となるのではないでしょうか。今まで、OM30以外では、使い道が限られていたレンズなのに、マウントアダプター経由で、各社ミラーレスカメラでAFレンズとして、使用することができるようになるのです。使用することなくこのレンズを眠らせていらっしゃる方は、是非とも、プチ改造を施した上で、現代のデジタル時代に蘇らせてはいかがでしょうか。

当店には、ここ2年ほどの間に、1980年代前半(ミノルタα-7000発売前)に登場したAF黎明期のレンズが、このオリンパス社のレンズを含め、合計6本入荷しました。(6本とも、EOSで使用できるよう、整備・改造して販売いたしました)

当店に過去入荷した黎明期のレンズたちの整備・改造記録記事

・AUTO CHINON ZOOM 35-70mm f 3.3-4.5 AF

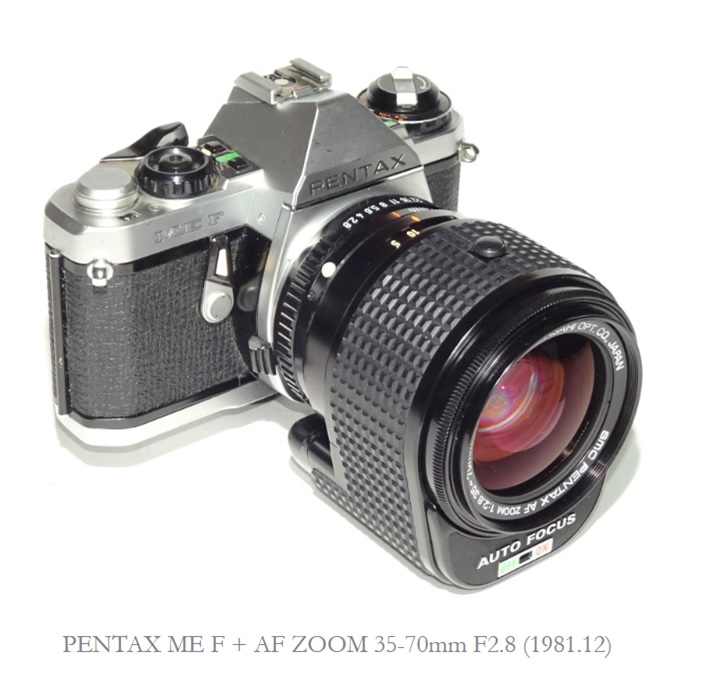

ミノルタα-7000発売以前のAFレンズは、全部で7種類あるとのことで、残すは、PENTAX社から発売された世界初のTTL AFシステムカメラとセットで販売されたレンズだけです。

このレンズは、asahi.netさんの情報によると、レンズにモーターや電池BOXを備えているが、カメラ内でのTTL AF検出とのこと。EOSでAFレンズとして、使用することは難しそうです。ですが、一度見てみたいです。もし、ご使用されていない、同レンズをお持ちのお客様は、是非とも当店にお売り下さいませ。よろしくお願いいたします。

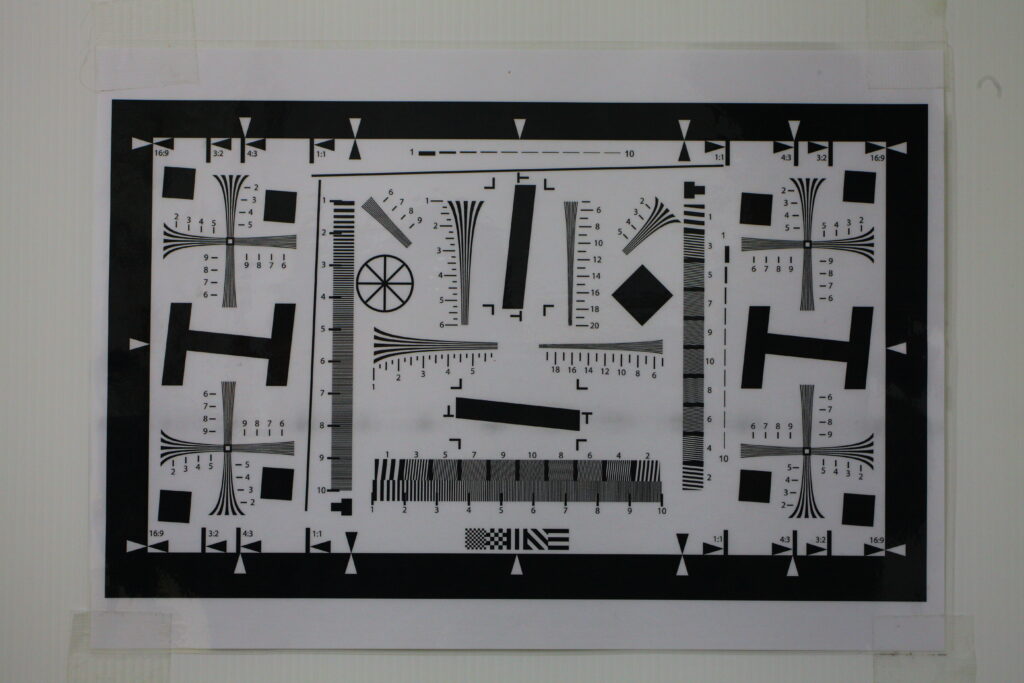

ここまで、読み進めていただきまして、誠にありがとうございます。修理?改造?が終わったこのレンズを持ち出し試し撮りをしていきます。次回、テスト結果を公表いたします。さぁどのような素性を持つレンズなのでしょうか。乞うご期待あれ。

※ブログをアップ次第、リンクを貼り付けていきます。

・第1回「レンズ入荷」編はこちら

・第2回「レンズ清掃」編はこちら

・第4回「テスト撮影」編はこちら

満Qでは従業員一同、皆様のご来店をこころよりお待ち申し上げております。

営業時間 10:00~21:00 買取 10:00~19:00 TEL 088-882-3907

〒781-8121 高知県高知市葛島2丁目3番51

リサイクルショップ お宝市場 満Q 葛島店